Entrevista a Zeta Tijuana

Es difícil abrir un camino. Cuando ingresé al doctorado en historia todo fue abrir caminos, especialmente para mí misma. Desconocía por completo los métodos de la disciplina y aun así contaba con cierta ingenuidad y optimismo para emprender lo que viniera. Me parece que muchas veces una construye a partir de los puros deseos y la necesidad. Me parece que a veces no es propiamente que construyamos desde el conocimiento o erudición. Por supuesto que en el camino todo se va iluminando. No quiero decir con esto que con pura ignorancia conseguí elaborar este trabajo. Pero sí quiero decir que se necesitaba una primera apertura para iniciar lo que ya parecía muy dicho. Era muy dicho que la historia de la cultura en Tijuana empezaba en la década de los 80. Era muy dicho que antes de esos años no existía nada. Yo me empeñé en demostrar que había algo. No lo inventé. Aprendí la metodología histórica: busqué fuentes, revisé archivos, charlé con muchas personas. También seguí los consejos de historiadores con larga y probada trayectoria. Muchas personas me ayudaron en este proceso, a las cuales les estoy muy agradecida. Quiero decir que, aunque siempre estará sujeto a críticas, este trabajo ya está hecho. Sé que ahora caminará con sus propios pies. Y es lo que cualquier obra literaria, científica o histórica hace: andar con sus propios medios. Abrirse camino ella sola, aun después de la persona de carne y hueso que la concibió.

Aquí está una entrega más sobre mi trabajo. Una entrevista al Semanario Zeta sobre el libro del que ya se empieza a saber más.

(Alfredo: estarías contento de verme.)

(Alfredo: estarías contento de verme.)

https://zetatijuana.com/2020/04/elizabeth-villa-documenta-el-proceso-cultural-del-siglo-xx-en-tijuana/?fbclid=IwAR3xwA4gUYN-jMzmLxI4bBO7WblE_kA8gdW6jaM-ClaEVB3hK0NFMjLTl6o

Elizabeth Villa documenta el proceso cultural del Siglo XX en Tijuana

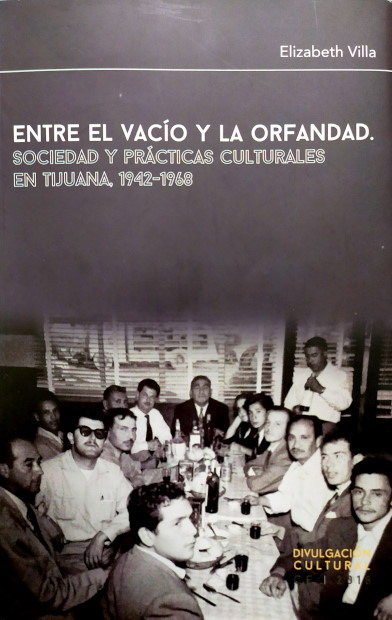

En “Entre el vacío y la orfandad”, publicado por el Centro Cultural Tijuana en 2018, la escritora investiga las prácticas culturales entre 1942 y 1968 en la ciudad fronteriza. “La cultura en Baja California no empieza en la década de los 80, la cultura no surgió de la nada, hubo un proceso cultural que es importante reconocer y valorar como parte de la historia”, expresó a ZETA la autora

Un libro importante sobre la historia de Tijuana que documenta el proceso cultural entre la década de los 40 y 60 es “Entre el vacío y la orfandad. Sociedad y prácticas culturales en Tijuana, 1942-1968”, de Elizabeth Villa, editado por el Centro Cultural Tijuana (CECUT) en 2018.

Originalmente la investigación se titulaba “Prácticas asociativas y discursos públicos en Tijuana, 1942-1968”, tesis con la cual Villa alcanzó el grado de Doctora en Historia en 2017 por el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). La autora sometió a concurso la obra en la serie Divulgación Cultural de la Colección Editorial del CECUT, y, al resultar seleccionada, finalmente se publicó en 2018.

“El libro ha tenido buena recepción, porque en general los libros de historia circulan en circuitos muy reducidos, académicos más que nada. En 2019 estuve en Ciudad de México invitada por la entonces directora del IMAC, Haydé Zavala, para participar en el aniversario de la ciudad de Tijuana en Bellas Artes”, expresó a ZETA Elizabeth Villa, a la vez que rememoró cómo surgió su interés por el arte y la cultura, la escritura y la historia.

DEL TEATRO A LA LITERATURA

Josefina Elizabeth Villa Pérez nació en Tijuana en 1974. En entrevista con ZETA, recordó que fue en el Colegio de Bachilleres de Baja California (Cobach) Plantel “Rubén Vizcaíno” Valencia, donde se interesó por el teatro:

“En el Cobach Plantel Tijuana, ahora ‘Rubén Vizcaíno’, estuve en el grupo de Teatro de Saúl García Pacheco que se llamaba Los Desarraigados. En aquel tiempo pensé que podía dedicarme a la actuación, de hecho, hice una audición en el Centro de Artes Escénicas del Noroeste (CAEN) para ser parte de la primera generación (1994) y la pasé, pero no entré, porque preferí estudiar literatura”.

Egresada de la Licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica por la UABC Campus Tijuana, generación 1995-2000, Elizabeth Villa expresó cómo empezó a enrolarse en los talleres y círculos literarios:

“Después de haber terminado la carrera, empecé a escribir y a tomarme en serio el papel de la creación a partir del Taller de Poesía que tomé con el poeta Raúl Rincón Meza en el CECUT, de 2002 a 2004. Recuerdo que a partir de ese taller ya creó en mí una disciplina tanto para la escritura como para la lectura, porque Raúl era muy exigente como profesor”.

Después llegaron sus primeras publicaciones. Su obra poética fue incluida en la antología “Nuestra cama es de flores. Poesía erótica femenina” (CONACULTA, 2007) y en la colección de cuentos Cuentario (Desliz Ediciones, 2012); es autora del libro de cuentos “Apología de la brevedad” (Existir/UABC/ICBC, 2010) y el poemario “Memorias de una molécula” (Pinos Alados, 2018).

De 2007 a 2009, estudió la maestría en Literatura Mexicana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Internet

SU INVESTIGACIÓN

En su tesis doctoral de historia convertida en libro de divulgación cultural editado en la colección del CECUT, “Entre el vacío y la orfandad. Sociedad y prácticas culturales en Tijuana, 1942-1968”, Elizabeth Villa documenta cómo y por qué empezaron a proliferar más de 50 clubes sociales y asociaciones ciudadanas desde la década de los 40, con un interés esencialmente cívico.

También narra cómo surgieron en la década de los 50 y 60 diversos ateneos, círculos y sociedades de profesionistas que tenían una vocación más apegada al arte y la cultura: Ateneo de Ciencias, Filosofía y Artes (surgido en 1959), Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Tijuana (1963), Ateneo Ignacio Manuel Altamirano (1964), Asociación de Escritores de Baja California (1964), Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística en Tijuana (1964), Primer Congreso de Escritores en Mexicali (1965) y el Círculo Filosófico Helios (1965), entre otros.

“En el campo de la historiografía no había ninguna investigación que hablara sobre cómo se formó el cuerpo cultural en Baja California, había antologías de literatura como la de Luis Cortés Bargalló, que es muy valiosa, ‘Piedra de serpiente’ (1993), y ‘Un camino de hallazgos’ (1992) de Gabriel Trujillo. Pero las antologías no te revelan las dinámicas sociales de las que surge la creación literaria, o sea, las antologías son una selección que tiene que ver los criterios de quien hace la antología, pero las antologías no son una historia de la literatura; me di cuenta que no había nada, y que había una oportunidad de hacerlo”, manifestó Villa.

EL “DISCURSO MORALIZADOR”

Citando a la prensa de la época, una extensa bibliografía y entrevistas a diversos personajes, principalmente, en “Entre el vacío y la orfandad”, la autora reconstruye la historia cultural de Tijuana entre la década de los 40 y 60, época en que la ciudad fronteriza ya cargaba con su leyenda negra.

— ¿Podría hablarnos del concepto de “discurso moralizador” en Tijuana, sobre todo en la década de los 40, citado en su obra?, que fue retomado en la década de los 60 por personajes como Rubén Vizcaíno con su propuesta del “Congreso contra el vicio”.

“La moralización es un discurso público compartido por casi toda la sociedad en esas décadas, porque Tijuana había surgido del comercio de lo que el historiador Eric Schantz llama los placeres arriesgados, que es el comercio de drogas, prostitución, alcohol, juegos de azar, todas estas diversiones que eran ilícitas en Estados Unidos; entonces, en Tijuana surge entre 1915 y 1918 ese tipo de comercio, ese tipo de oferta turística, ese tipo de placer; y para la década de los 40, 50, ya hay una necesidad en la sociedad que ya ha acumulado bastante capital de esas actividades, ciertas familias de la Cámara de Comercio, por ejemplo, de lavar la imagen de Tijuana en función de construirse una propia respetabilidad.

“Conrado Acevedo decide hacer una editorial que se llamaba Californidad y dice: ‘En esta editorial yo voy a publicar cosas que dignifiquen a mi ciudad’, lo hace y a ese interés moralizador se unen otros personajes como Pablo L. Martínez, Josefina Rendón, Rubén Vizcaíno, se juntan todas estas personas para hablar de lo mejor que la ciudad tiene; entonces, la moralización es esa preocupación incesante por limpiar la imagen de la ciudad que abarca la década de los 40 pero se extiende como a los 80, todavía en los 80 había algunos tintes moralizadores”.

“LA CULTURA EN BAJA CALIFORNIA NO EMPIEZA EN LA DÉCADA DE LOS 80”

Finalmente, a diferencia de los clubes sociales de los 40, se le cuestionó a Elizabeth Villa qué tan determinantes fueron los ateneos, círculos y sociedades de profesionistas de los 50 y 60 para el arte y cultura Tijuana.

“En la década de los 40 los clubes sociales tuvieron esa función como estructuras que aglutinaban a las personas y creaban ciertos rituales para que la sociedad funcionara, pero a partir de los 60 empiezan a surgir otro tipo de sociabilidades que están más encaminadas al cultivo del individuo, no tanto a organizar fiestas como los clubes sociales, sino que son personas que se reúnen para estudiar”.

A manera de conclusión, Villa compartió:

“Siempre he querido dejar en claro cuando presento el libro: la cultura en Baja California no empieza en la década de los 80, la cultura no surgió de la nada, hubo un proceso cultural que es importante reconocer y valorar como parte de la historia. Es cierto que en la década de los 80 había una actividad como nunca antes, supera a la del período que yo estudié, de 1942 a 1968, pero es posible que el CECUT, el Instituto de Cultura, El Colef, lleguen y tengan esa aceptación porque ya hubo un trabajo anterior, o sea, era una sociedad preparada para recibir a esas instituciones”.